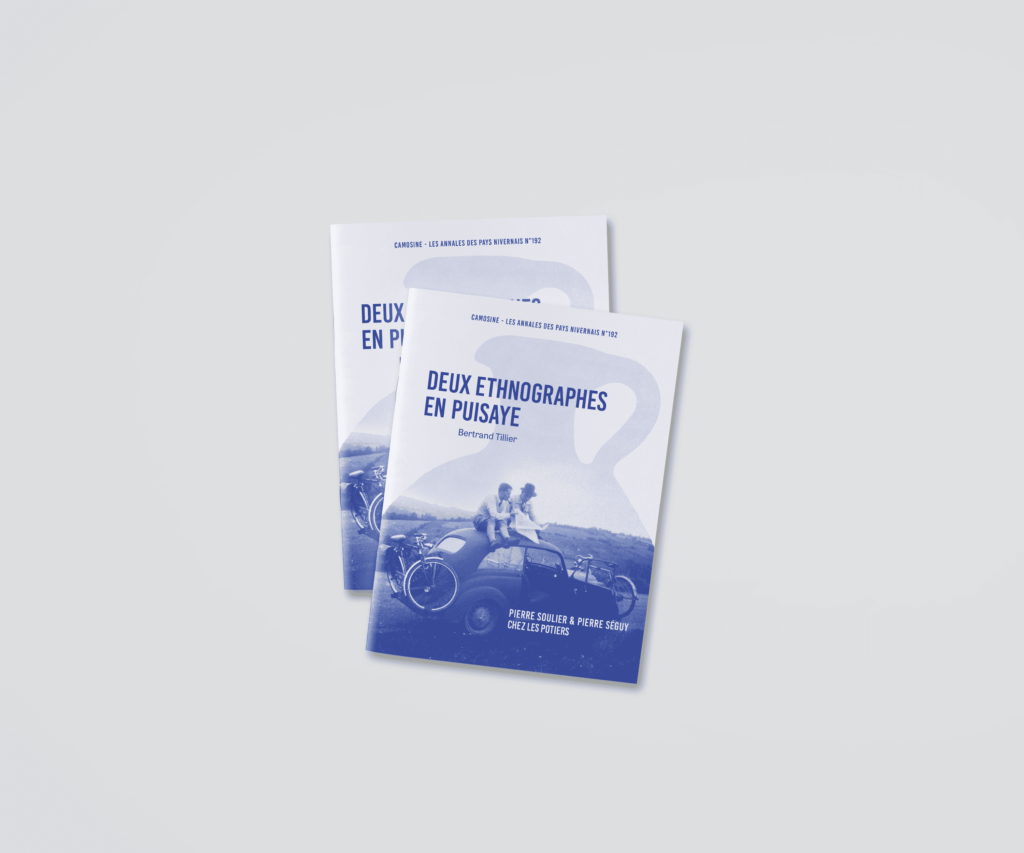

Jérôme Lequime, Alexandre Madinier, préface de Jean-Philippe Passaqui

Sortie du numéro 193 des Annales des pays nivernais !

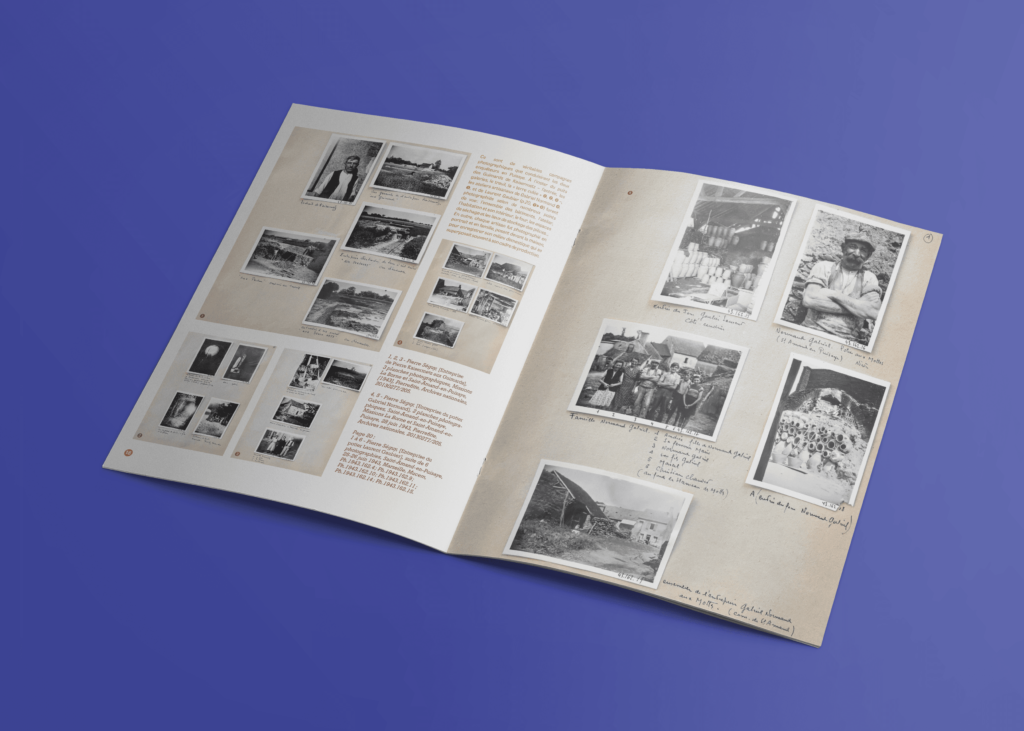

1853. Une usine, pour le moins étonnante en ce pays nivernais, se construit sous la direction d’hommes du métier : une sucrerie de betterave complètée d’une distillerie. Si aujourd’hui l’industrie sucrière se situe exclusivement au nord de la Loire, elle connut une diffusion dans de nombreuses régions au milieu du XIXe siècle, dans un contexte de croissance agricole.

Le Nivernais n’y échappe pas, et le site de Plagny, sur la commune de Challuy, convainc par sa situation : au croisement du canal latéral à la Loire et de la Nationale 7, à proximité des terres de production espérées.

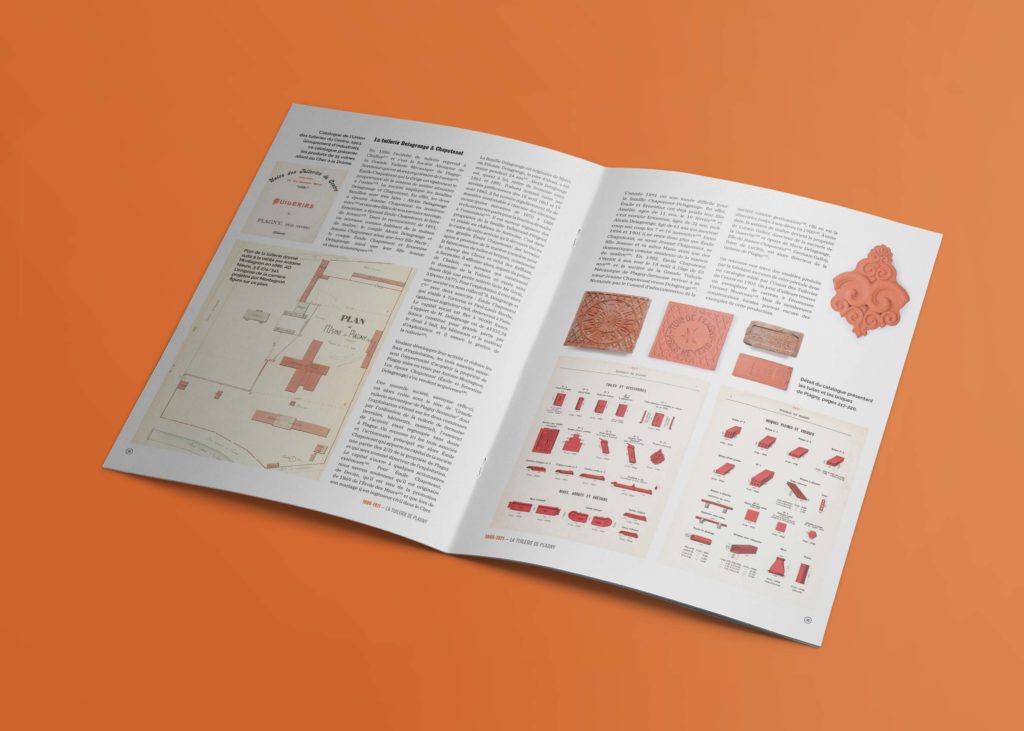

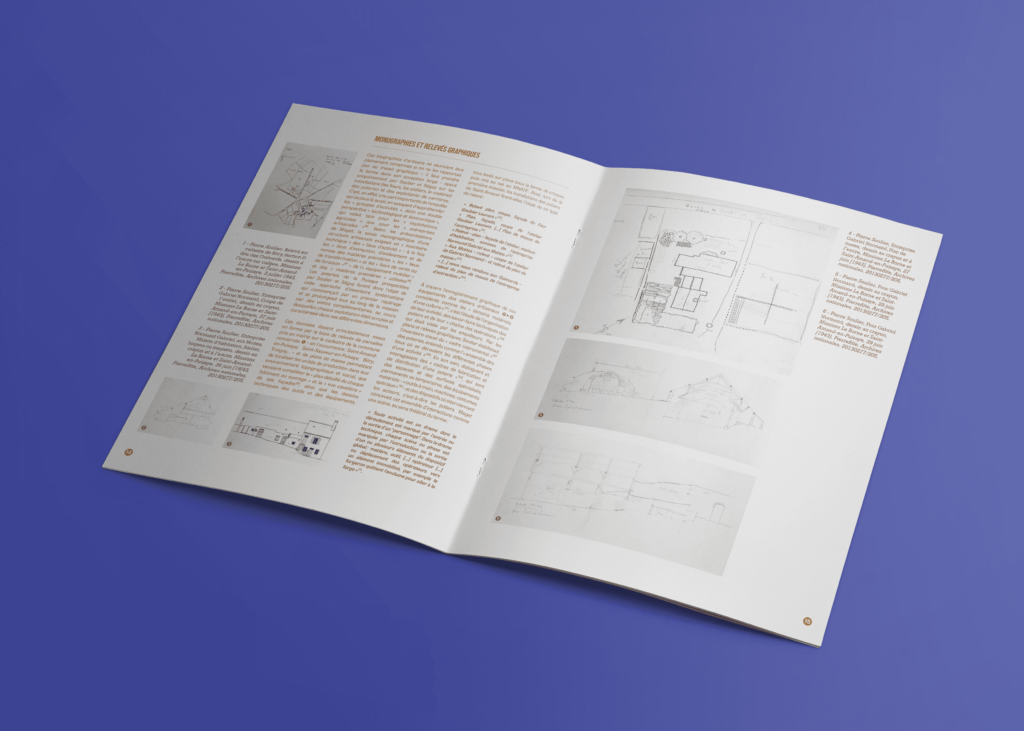

La réalité sera bien différente des prévisions. L’outil industriel, sous la direction d’Adolphe Lequime, industriel venu du Nord, ne pourra jamais fonctionner à plein régime faute de trouver localement les betteraves attendues. À la fin du XIXe siècle, le site est converti en tuilerie, et produit briques, tuiles, carreaux et ornements. La concentration progressive de la production condamne le site de Challuy.

Les bâtiments, abandonnés pendant une vingtaine d’années, sont démolis à l’orée des années 1970 pour laisser la place à un lotissement.

Quelques témoins subistent, mais peu évoquent l’importance de ces activités. Jérôme Lequime et Alexandre Madinier proposent un parcours complémentaire de l’histoire de ce site et des hommes qui l’ont façonné, éclairé par l’introduction de Jean-Philippe Passaqui.