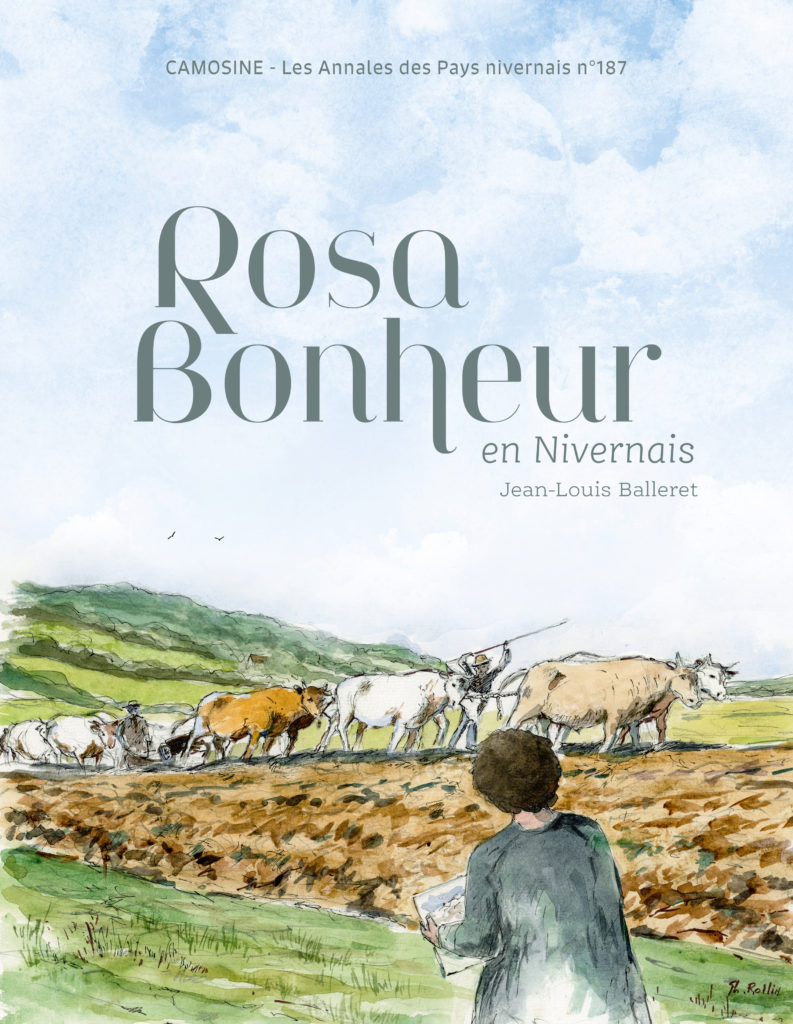

Sortie du numéro 187 des Annales des pays nivernais !

Lorsqu’elle arrive dans la Nièvre à l’automne 1848, Rosa Bonheur, qui a 26 ans, est déjà une peintre animalière confirmée. Cette année-là, lors du Salon de peinture de Paris, elle a obtenu une médaille de 1ère classe pour l’ensemble des œuvres qu’elle a exposées, ainsi que la commande par l’État d’un tableau représentant une scène de labour. Désirant travailler sur le motif, elle est invitée, par la famille Mathieu, à séjourner au château de la Cave à Beaumont-Sardolles (Nièvre).

C’est dans les fermes et les terres des environs qu’elle réalise les études préparatoires à son tableau, le Labourage nivernais qui, présenté au Salon de 1849, connaît un immense succès, lequel ne se démentira pas au fil du temps.

Tableau réaliste, mais aussi tableau symbolique, il devient une icône de l’art et sera énormément copié et reproduit sur toutes sortes de supports jusqu’à nos jours. Rosa Bonheur effectue de nouveaux séjours dans la Nièvre en 1850, 1851 et 1852. Sa carrière, à cette époque, est véritablement lancée. Son œuvre, qui ne se termine qu’avec son décès en 1899, est considérable, comme sa notoriété internationale.